Mag

Mag

Dans l’univers de Flabaire, digne héritier de la French Touch

La house française a de beaux jours devant elle

Une famille bercée par le rock psychédélique et une passion inébranlable pour le groove vous donnent forcément une perspective intéressante sur la production. Si les modes vont et viennent, Flabaire est un de ces artistes qui reste fidèle à ses premières amours : la house. Une carrière jusqu’ici dédiée au genre avec son label D.KO, une des écuries françaises les plus prometteuses née du vivier électronique parisien des années 2010. S'il a déjà réussi à gagner le respect des anciens et à séduire les plus jeunes avec un premier LP teinté de rock, le jeune producteur vient de sortir Bandwidth ; un deuxième album nostalgique qui, tout en révélant son goût certain pour l’expérimentation et les synthés analogiques, regorge d’influences et de créativité. Il y révèle une énergie brute et subtile, tantôt psychédélique, tantôt percussive – toujours portée par son groove inimitable et la richesse des références à l'histoire de la musique, sa marque de fabrique.

Tu jouais de la guitare c’est ça ? Ou tu étais bassiste ?

J’ai fait 15 ans de guitare, je me suis improvisé bassiste il y a trois, quatre ans quand j’ai créé le groupe Secret Value Orchestra avec Larry Houl, Paul Cut etc. Et voilà, depuis je joue de la basse, mais je suis surtout guitariste.

Ton père faisait partie d’un groupe de rock… Dans les années 70 ? Un groupe connu ?

Ouais c’est ça, fin des années 60 il avait un groupe de rock psychédélique. Ils avaient sorti deux ou trois disques et fait la première partie de Steppenwolf – à l’époque un super gros groupe. Mais non, c’était pas très connu.

Et ça t’a influencé en grandissant ?

Énormément, il avait fait ce groupe avec son frère - mon oncle - et donc les enfants de mon oncle aussi bien que mes frères et sœurs font tous de la musique. J’ai grandi dans un milieu musical et rock, du coup j’ai hérité de toute cette culture rock, psychédélique des années 60-70 et j’ai grandi avec ça, ça m’a vachement influencé.

À la sortie de ton dernier album, tu disais que c’était difficile pour toi de considérer la musique électronique comme un genre à part entière. Est-ce que c’est toujours le cas ?

Je crois que c’était surtout le premier album où il y avait plus une dualité vraiment forte entre le côté rock et le côté électronique. Cet album est plus assumé house, je trouve. J’ai un peu surmonté ce complexe, là j’assume plus le côté house pour ce que c’est.

À l’époque j’avais besoin de faire un disque où justement il y avait un côté rock… Des instruments joués très fort, pour m’en débarrasser et me dire « Ça y est, c’est bon je l’ai fait, maintenant ». Vu que j’ai opté pour un extrême sur le premier disque, là je peux faire un truc électronique à fond sans avoir de complexe.

Mais en fait ce n’est pas fondé, je pense pas du tout que la house ou la techno soient moins nobles, c’est juste une frustration que j’ai de plus avoir de groupe de rock, ça me manque et donc c’est un peu frustrant. Quand je n'écoutais que du rock, je ne voyais pas du tout les musiques électroniques de haut, je n’en écoutais pas, ça ne me parlait pas du tout mais c’est peut-être le côté de mon père… C’est un peu la vision à l’ancienne, des vieux qui disent « c’est quoi ce boumboum ? » qui n’a pas trop évolué. Ça doit être un complexe psychiatrique « le regard du père ».

Découvrir des productions type Ed Banger qui à l’époque étaient assez rock a facilité ton introduction à la musique électronique ?

Je pense que ça a facilité les premiers contacts, en plus j’étais ado, quand t’aimes bien les trucs qui ont de l’énergie à revendre. Même le rock que j’écoutais à l’époque, c’est pas vraiment ce que j’écoute maintenant, c’était des trucs plus nerveux, plus « teenage énervé » donc Ed Banger c’était un peu le même univers, très hard rock.

Ça m’a poussé à découvrir d’autres choses. Parce que tout le monde parlait de « French Touch 2.0 » et donc j’ai écouté « la French Touch 1.0 » et là ça m’a tout de suite parlé. Forcément Daft Punk je connaissais déjà, mais tous les labels dérivés genre Crydamour, Roulé et tout l’univers French Touch, Cassius, Motorbass, Étienne de Crécy ça m’est resté, alors qu’Ed Banger un peu moins.

Trois disques de French Touch dont tu ne pourrais jamais te séparer ?

L’album de Cassius, 1999, leur premier album, les gens parlent souvent de Homework et de Pansoul de Motorbass comme les deux grands disques de cette époque et personne ne parle jamais de Cassius. Je trouve que c’est un vrai chef d’œuvre qui a eu énormément de succès à l’époque mais qui n’est pas passé à la postérité : il a eu un succès commercial sur le moment mais il n’a pas été redécouvert et je trouve qu’il est vraiment exceptionnel.

Ça aussi c’est un super disque, le premier album de Bob Sinclar.

Le Motorbass, quand je suis passé de Ed Banger à la French Touch ça m’a un peu choqué, ce morceau surtout…

Et puis DJ Gregory. Il a plein d’histoires (rires) – Mais c’est passionnant, lui l’a vraiment vécu la French Touch de l’intérieur. (…). J’adore ce qu’il fait, c’est marrant Point G, c’est vraiment opposé à DJ Gregory qui est vachement riche avec des grandes productions et Point G c’est l’autre face, très minimaliste, j’aime beaucoup.

Tu as finalement passé pas mal de temps à Bruxelles ?

Ouais j’ai vécu 6… presque 7 ans à Bruxelles, de mes 14 à 22 ans. Il y avait plus de trucs quand j’y étais que maintenant. (…) Il n’y a plus de boîtes, il y a plus de trop de soirées c’est bizarre, et pourtant quand j’y étais quand j’avais 16, 17 ans il y avait beaucoup de choses qui s’y passaient.

Il y a un super disquaire qui s’appelle Docteur Vinyle, qui est là-bas depuis 30 ans, et ça m’a fait une bonne partie de ma culture deep house, c’est toujours le même type qui s’appelle Gert au comptoir, il est vachement sympa. Il m’a fait découvrir beaucoup de choses.

Avec un pote en soirée, on avait rencontré un type qui avait 35 ans - on en avait 17 - un Serbe-Bosniaque, enfin bref quelque chose d’un peu improbable. On est devenu amis et on a créé un label à l’époque, que digital, qui s’appelait « So that ». Bon, c’est pas resté mais on avait sorti pas mal de morceaux et c’était vachement formateur : on était potes avec ce type qui était beaucoup plus âgé, qui nous apprenait pleins de trucs. On a été en contact avec beaucoup d’artistes, on organisait des soirées, c’était un peu avant le gros revival house à Paris.

Photo : © Flabaire, 2018. Photo courtesy of the artist.

T’es rentré en quelle année sur Paris ?

Je suis rentré en 2013, je suis rentré à ce moment-là et on a créé le label D.KO Records.

C’est vrai qu’il y a eu un peu une période creuse à Paris, de la fin des années 2000 jusqu’en 2011-2012…

Moi je sortais pas trop à cette époque là j’étais un peu trop jeune, mais pour nous c’était l’époque un peu rock, « baby rockeur ». Et puis toute la période minimal qui a été… Enfin, un peu naze.

En Belgique c’était différent parce que le pays a toujours eu une relation vachement forte avec la musique électronique. Depuis les années 80 ça a toujours été le berceau de pleins de trucs. Donc je crois que les gens sont jamais vraiment passés à autre chose même si, peut-être qu’il y avait moins le côté house, ça a toujours été un berceau techno. C’est pour ça qu’en 2009-2010, là où peut-être qu’à Paris il se passait pas grand-chose, à Bruxelles il y a toujours eu le Fuse, qui est quand même un des clubs techno les plus vieux en Europe.

En plus c’est un pays qui est plus ouvert je trouve que la France, enfin surtout la partie flamande, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont faites, plus de places pour plusieurs genres de musique, et pas forcément des trucs mainstream. J’adore Bruxelles, j’y suis au moins deux fois par mois. Mes grands-parents vivent là-bas, donc j’y vais souvent pour les voir, et puis j’y ai toujours plein d’amis.

Et côté sorties ?

Comme je te disais – il y a moins de choses qu’avant, donc c’est compliqué. Il y a beaucoup de techno, moi c’est un peu moins ma tasse de thé, des trucs très dark, très violents. Donc je sors mais pas tellement en boite, je sors pour boire des coups avec des potes, moins musicalement.

Ton club house préféré ?

À Paris, je dirais le Badaboum. (…) Je trouve que c’est la bonne taille, c’est pas trop grand mais c’est pas non plus une petite boîte, il y a une bonne programmation franchement, il y a des trucs très cools, une bonne ambiance.

Après en Europe… Il y a beaucoup de beaux endroits. Il y a une boîte que j’avais faite qui était super, qui s’appelle le Oma Doris à Dortmund, une boîte de passionnés avec un super système son, un public très fidèle. J’en oublie sûrement.

Et il y a le Djoon, un peu « le bastion house » de Paris : même en 2005 -2006, quand plus personne le faisait, ils étaient encore là à inviter des Théo Parrish, des Moodymann, alors que plus personne ne les connaissait… C’est ouvert, c’est pas en sous-sol, avec de grandes baies vitrées, c’est assez agréable. Tu ne te sens pas étouffé, ça se prête bien à cette musique.

Qu’est ce qui t’as donné l’envie de te relancer dans un long-player ? Tu disais que ce n'était pas un format adapté au club ?

Je pensais ça avant de faire l’album et puis en le faisant, j’ai vu que je m’étais trompé et je trouve ça vachement agréable de travailler sur ce format. Déjà, il y a moins de restrictions de durée qu’on peut avoir sur un maxi. Sur un maxi, il y a une espèce de pression où faut avoir au moins un ou deux gros bangers pour que le disque se vende bien, soit joué.

Un album, je trouve ça beaucoup plus libre, ça me permet de mettre des morceaux un peu plus psychédéliques qui n’ont pas vocation à être joués en club. C’est en faisant des morceaux que petit à petit je vois une certaine cohérence entre plusieurs morceaux que j’ai terminé, qui vont au-delà d’un simple maxi. Une suite de morceaux en appelle d’autres plus ambient, moins clubs. Je ne pensais pas du tout faire un album, vu que l’autre était sorti il n’y pas si longtemps que ça. Quand j’ai commencé à travailler sur le projet comme un tout, ça faisait à peine un an que le premier était sorti, et je pensais pas du tout refaire un album, ça s’est fait un peu naturellement. Je crois que j’ai commencé par le premier morceau de l’album « Life & Times », que je voulais sortir en EP et en fait je me suis retrouvé avec 12 morceaux (rires).

D’où te vient cet intérêt pour le matériel vintage ?

Je pense qu’on écoute tous des vieux disques des années 60-70 surtout : c’est assez indéniable, ce sont les disques qui sonnent le mieux. Si t’écoutes des Pink Floyd des années 70 ou les premiers albums de Michael Jackson en solo ou les Steely Dan, toute la musique de cette époque sonne extrêmement bien, c’était super bien enregistré et je pense que tout le monde veut se rapprocher de ce son.

Il y a un équilibre qui est dur à avoir entre quelques chose de très chaud, chaleureux mais en même temps propre, pas que ça soit trop lo-fi et c’est ce qui fait je crois la beauté de ces disques. Je vais lire les album de Steely Dan avec écrit « mixé sur telle console avec tel pré-ampli, etc. » Les gens essaient de se documenter et je crois qu’ils essaient de retrouver le son de cette époque.

C’est vrai que dans le milieu du son depuis 5 ans, il y a un renouveau. Un renouveau de la house, du matériel analogique, à lampe, des choses qu’on pensait complètement désuètes il y a 15 ans quand c’était la grande révolution du digital. Et donc plein de studios en ont jeté parce que c’était des vieilleries. Et maintenant ça vaut des sommes astronomiques. Je pense aussi qu’il y a un côté plus fun, pour les gens de ma génération qui ont été habitués à faire de la musique sur ordinateur à la souris, de retrouver quelque chose d’organique où on tourne des boutons. Il y a quelque chose de plus intuitif, plus fun, que juste être là avec une souris à cliquer pendant 5 heures. C’est comme chez les DJs, la mode des tables Rotary avec leurs gros boutons : il y a un côté fun aussi, je pense.

D’où ton goût pour les synthés analogiques ?

J’ai des synthés des années 80, un synthé italien de la marque Elka vachement bien, inconnu, que j’ai trouvé il y a six, sept ans sur internet, qui sonne vachement bien. J’ai un Oberheim aussi, une marque assez recherchée, une marque américaine qui sonne pour le coup très années 80 – genre Madonna, un peu kitsch.

Comment est-ce que tu arrives à trouver le juste milieu entre des techniques de productions old school et des sonorités contemporaines ?

Ce que je trouve intéressant, c’est d’utiliser des sonorités, des couleurs, qui a priori sonnent un peu « datées », mais les mettre dans un contexte plus moderne. Ça va de l’essence même du morceau en fait, une forme de musique qui est plus récente. Tout bêtement tu vois les trucs micro, house par exemple. Des sonorités comme ça ne peuvent pas sonner comme si elles avaient été produites il y a trente ans, parce que ça n’existait pas.

Après il y a les mélodies, la manière dont on va superposer les instruments. Je trouve que d’utiliser des sonorités vintage donne une espèce de mélancolie, un côté un peu nostalgique, mais le morceau lui-même peut être entraînant, dansant, dynamique tout en apportant une touche un peu émotive, parce que ça fait appel à notre mémoire des trucs qu’on a entendu étant petit.

Dans ton appart’ il y a beaucoup de références au passé, que ce soit des tableaux et de toute évidence du matériel.

J’ai une fascination pour les années 60 et 70, par la musique que j’écoute. Pour moi c’était vraiment l’âge d’or, entre 66 et 73… C’était une période complètement dingue, chaque semaine – quand on regarde le calendrier de l’époque – il y avait un chef d’œuvre qui sortait, et vraiment un chef d’œuvre qui influence les 50 années à venir. Une semaine t’as Sergeant Pepper des Beatles, puis Jimi Hendrix qui sort son premier album, ensuite les Pink Floyd. C’est dingue qu’en quatre ou cinq ans comme ça, il y ait eu une telle densité… Et pas que dans la musique d’ailleurs, même dans le cinéma et dans l’art visuel, il y a eu une espèce d’explosion de conscience après la guerre. Une période tellement néfaste, que d’un coup les gens se sont complètement libérés. C’était une période incroyable.

Dans les arts, dans la culture ou même dans la société, on a souvent un mouvement pendulaire d’une période normative à une période un peu plus baroque, où tout part dans tous les sens. Après les années 2000 et des choses très lisses, on revient à une esthétique plus intéressante et une nouvelle explosion artistique.

Je suis d’accord qu’il y a des choses beaucoup plus, plus audacieuses, plus excentriques maintenant. En même temps, je trouve que le milieu de la pop au sens large du terme — la pop maintenant c’est le rap et toutes les musiques populaires — s’est aseptisée. Et puis j’ai l’impression qu'il y a beaucoup de choses qui sonnent pareil… Après, je suis complètement hermétique à tout ce qui est trap. J’ai écouté beaucoup de hip hop des années 90 et j’arrive pas du tout à comprendre cette musique. Je conçois qu’on puisse aimer, mais j’ai pas l’impression qu’il y ait de prise de risque, ça m’excite pas tellement.

Quand j’écoute parfois des disques des années 60-70, j’ai l’impression que c’est beaucoup plus moderne et audacieux que de ce qui sort depuis 10 ans, des trucs que je trouve vraiment plus poussés et recherchés, alors que ça a 50 ans. Même dans les années 90, il y avait des nouveaux genres - Aphex Twin, Boards of Canada - il y avait une recherche artistique vraiment forte, qu’on a peut-être moins maintenant. Peut-être qu’on va vers quelque chose de plus fou, j’espère.

Est-ce que ton expérience avec le groupe Secret Value Orchestra a enrichi ta production ?

Ça enrichit harmoniquement énormément mes productions, notamment le fait de rencontrer Paul et d’échanger avec lui. C’est un pianiste qui a une formation de conservatoire classique. 10 ans de classique, 10 ans de jazz. C’est vraiment un super musicien et surtout il a le bagage théorique que moi je n’ai pas du tout. J’ai pris des cours de guitare, de piano mais plus à l’oreille qu’avec le solfège. C’est intéressant de savoir pourquoi d’instinct je vais aimer tel accord avec tel accord : il y a toute une explication et en 3 ans, il m’a beaucoup appris. Je pense que ça a enrichi mes productions d’un point de vue harmonique, mélodique.

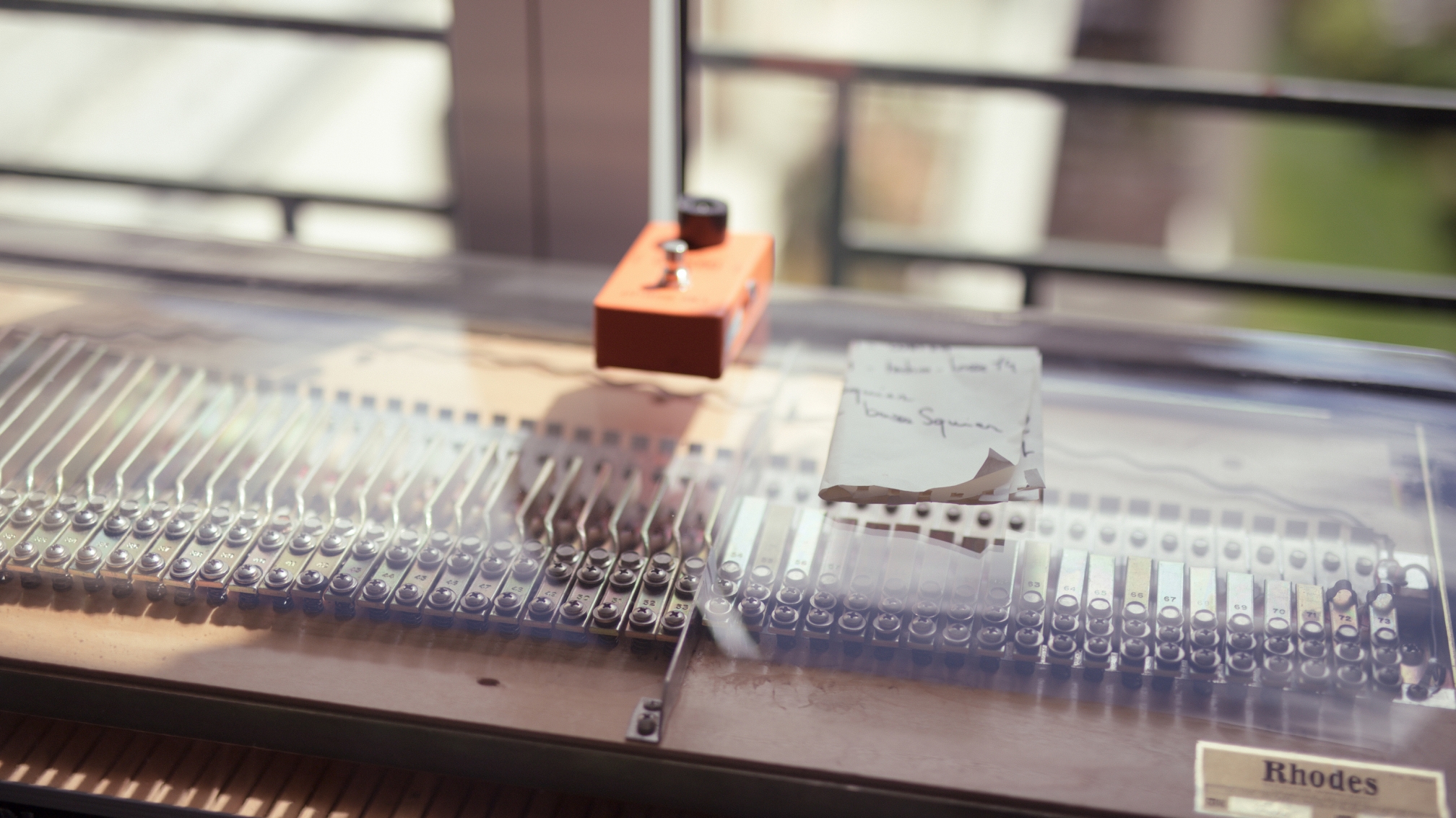

Ça c’est le compresseur, c’est le son un peu Daft Punk, de la French Touch, un truc pourri qui coûtait 100 francs à l’époque mais vu que c’est un truc de merde, ça fait un son un peu crade genre 'Music Sounds Better With You' ; c’est vraiment le son Daft Punk.

Ça, c’est un magnifique clavier de 1975 que j’ai acheté avec Paul justement, un Fender Rhodes. C’est le son de toutes les années 70.

Celui-là, je l’utilise sur quasi tous mes morceaux. Souvent, j’utilise des nappes canons qu’il y a dans beaucoup beaucoup de titres. C’est un peu la touche Flabaire - la Flabasse. C’est un Nord Lead 2, en fait c’est un synthé de la fin des années 90 qui émule les synthés analogiques. C’est quand la mode de l’analogique est revenue un petit peu. Je l’ai acheté à Bruxelles, il y a cinq ans à peu près…

Voilà… pour l’époque Woodstock, j’ai un livre d’Elliott Landy, photographe qui était là-bas : il a pris en photo tout le monde, Les Doors, Les Beatles, Jimi Hendrix, donc j’y tiens pas mal.

On dirait que cet ampli a pas mal de bouteille lui aussi ?

Je l’ai récupéré il y a deux mois, chez mon défunt grand-oncle, ça fait quelques années qu’il est décédé déjà. Je suis allé dans une pièce où j’étais pas allé depuis 5 ans. J’ouvre, je vois ce truc et je fais « Wououahou, je peux le prendre ? » Radio, lecteur cassettes - et ça faisait presque 40 ans qu’il était là, il l’avait acheté à l’époque et il n’avait jamais bougé depuis.

Bandwidth, le second LP de Flabaire est sorti sur D.KO.